Un diario che racconta la strada di Buja e della sua gente verso democrazia e libertà

Ascolta l’audio

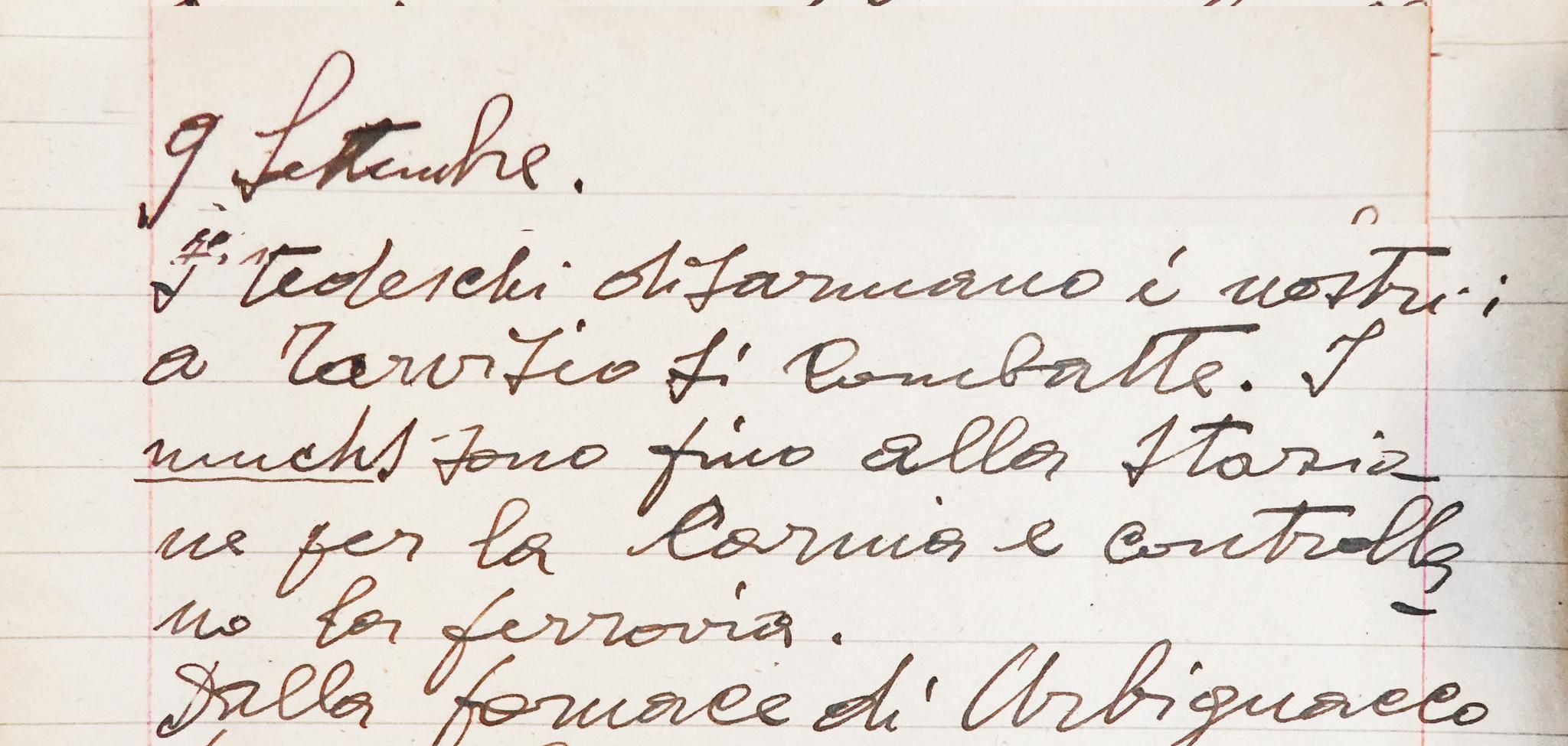

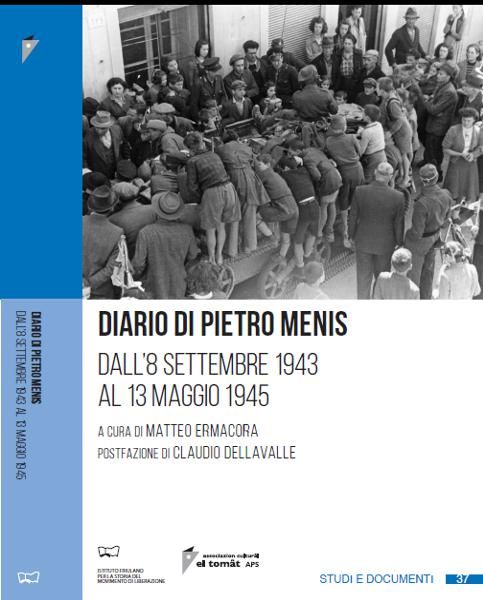

Iniziano così gli appunti di Pietro Menis nei suoi sette quaderni manoscritti, un diario quasi quotidiano che racconta gli avvenimenti giorno dopo giorno in tempo reale in presa diretta, dall’8 settembre 1943, mentre il paese veniva invaso e occupato dai tedeschi e si organizzavano le prime forme di resistenza civile e le prime formazioni di partigiani combattenti, fino al 13 maggio 1945, quando la popolazione festeggia la liberazione e la pace.

Le sue pagine descrivono sofferenze, paure e speranze della comunità civile, eventi drammatici fra occupazione nazista, violenza fascista e lotta di liberazione partigiana.

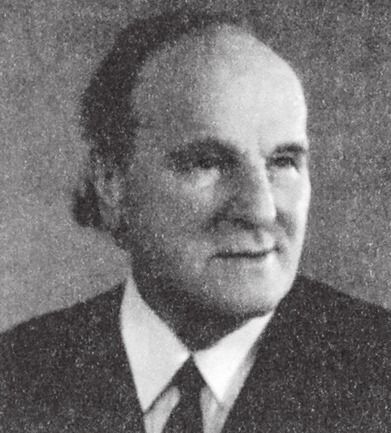

Quando scrive queste pagine Pietro Menis ha più di cinquanta anni e una storia personale che ripercorre tutte le strade dei friulani fra la fine dell’ottocento (era nato in una frazione di Treppo Grande nel 1892) e la prima metà del secolo scorso. Era arrivato a Buja nel 1910 dopo che, ancora bambino, era andato a “fâ modon” nelle fornaci della Baviera e della Croazia.

Chiamato alle armi nel 1912, viene ferito nelle trincee della prima guerra mondiale e, dopo Caporetto, portato prigioniero in Polonia.

Ritornato in paese, è titolare e gestore di una piccola bottega (tabacchino e cartoleria, dove provvedeva anche alla preparazione e alla spedizione dei pacchi agli emigranti).

Pietro Menis, che aveva frequentato la scuola solo fino alla seconda elementare, spinto all’impegno civile e sociale dalla frequentazione degli ambienti parrocchiali, autodidatta e appassionato lettore, inizierà a scrivere e scriverà molto in italiano e in friulano, fino alla sua morte nel 1979: corrispondenze e articoli per testate giornalistiche non solo locali, preziose ricerche archivistiche, saggi di storia bujese ma anche leggende popolari, fra curiosità culturale e radici etnografiche, romanzi e racconti.

Durante la guerra di liberazione Menis funge da segretario del Comitato di Liberazione Nazionale e, nel maggio del 1945 è tra i fondatori della Democrazia Cristiana. In seguito è attivo nelle prime attività di assistenza a favore delle famiglie vittime della guerra e degli emigranti, sostenendo cooperative di lavoro e iniziative di carattere culturale.

Durante la guerra nel 1944, fonda l’”Accademia bujense degli Accesi”, assieme a dodici giovani studenti-partigiani fra cui Renato Calligaro, Corrado Cecotto, Giovanni Ragagnin, Guerrino Mattia Monassi, Enore Pezzetta, Pietro Gallina, Andreina Nicoloso Ciceri.

Dall’osservatorio privilegiato e discreto della sua bottega registra i cambiamenti della società, ascolta, guarda, raccoglie notizie. Il suo Diario non è racconto del suo vissuto personale ma “cronaca di comunità” di un paese in un contesto storico letto rigorosamente con spirito libero ed equilibrato. Accanto alle fatiche della gente comune, delle donne e dei bambini, si delineano le figure di timorosi funzionari pubblici, medici e veterinari coraggiosi, preti attenti e attivi o impauriti e nascosti, fascisti esaltati e collaborazionisti vigliacchi, l’umanità dolente di soldati sbandati, di vittime di rastrellamenti, di prigionieri in catene, di famiglie sfollate dai paesi bruciati dai nazifascisti.

Nelle pagine si percepisce che lo sguardo di Menis verso gli occupanti nazisti e i collaborazionisti fascisti è duro e implacabile mentre è sempre compassionevole verso l’umanità delle persone. Questo doppio sguardo si coglie bene nelle pagine dedicate ai cosacchi, di cui descrive senza perdono le violenze drammatiche sui civili inermi, ma di cui osserva, con curiosità etnografica, tradizioni culturali e funzioni religiose e, con attenzione sociologica, inciviltà e condizioni di vita, ben consapevole che quelle povere famiglie con i loro sgangherati carri erano vittime illuse da una infame promessa.

Dalle pagine del Diario emerge la condanna senza appello della guerra e del regime fascista che nella guerra ha trascinato le giovani generazioni, imponendo indicibili sofferenze e lutti, inutilmente nascosti da una vergognosa retorica. Fin dalle prime settimane dopo l’8 settembre Menis appunta le prime azioni dimostrative della Resistenza, l’adesione degli alpini, che riuscivano a rientrare dai fronti della guerra, alla organizzazione delle prime brigate partigiane.

Il complesso dei tanti borghi di Buja e l’intricato reticolo dei sentieri facilitano attività organizzative clandestine e operazioni di guerriglia: Menis ne descrive una ottantina fra sabotaggi, attentati, combattimenti e sequestri, azioni dimostrative, prelievo e distribuzione di alimenti, volantinaggi, pattugliamenti.

Nella sua prefazione Matteo Ermacora individua ed analizza alcuni nuclei tematici e storiografici: dal caotico disordine dell’8 settembre all’estate partigiana del 1944, dalla occupazione tedesca e cosacca, alla solidarietà, resistenza e resilienza della maggioranza della popolazione bujese.

Il professore Claudio Dellavalle nella sua postfazione scrive: “…si tratta di un testo che si legge con piacere perché la scrittura è piana e gradevole, ma in realtà si rivela un testo complesso, ricco di informazioni che offre una visione inedita della storia di Buja nei 20 mesi dell’occupazione tedesca. Un tempo cruciale in cui la vicenda locale diventa lo strumento che consente di avvicinare questioni più generali che hanno segnato una delle fasi più difficili e però fondative della nostra storia…”

Il libro del Diario si può richiedere direttamente alla Associazione (el.tomat@libero.it) (tel. 0432961241)

L’ Associazion Culturâl El Tomât APS promuove a Buja una rete di iniziative per pace, solidarietà, ambiente e lingua friulana

in occasione di momenti significativi per il nostro paese quali il Giorno della Memoria, la Giornata Internazionale della Donna, la Fieste de Patrie dal Friûl, la Festa della Liberazione e della Repubblica, le Madone de Salût.

E, oltre alla stampa del giornale El Tomât, conferenze e concerti, in collaborazione con Enti ed Associazioni: in questi incontri si incrociano esperienze e si tessono relazioni che offrono nuovi spunti per attività condivise.

Fra le iniziative di ricerca storica e culturale, in particolare la posa delle Pietre d’inciampo con le pubblicazioni dei libri con le storie dei deportati bujesi.

Medico del Gruppo Immigrazione Salute Fvg della Società Italiana di medicina delle migrazioni, si occupa di migrazioni, medicina preventiva e sanità pubblica, divulgazione scientifica e animazione culturale nell’Associazion Cultural El Tomat APS di Buje

- Guglielmo Pitzalis

- Guglielmo Pitzalis

- Guglielmo Pitzalis

Maestra, ha contribuito a far crescere attenzione verso le lingue native e minoritarie, curiosità e rispetto delle differenze; è animatrice del gruppo di lavoro del Tomât per le pietre d'inciampo.