Ecosistema Scuola: uno strumento per educare alla cittadinanza e alla cura degli spazi

Ascolta l’audio

Indice dei contenuti

Da venticinque anni Legambiente, attraverso il rapporto Ecosistema Scuola, raccoglie e analizza dati sull’edilizia scolastica e sui servizi offerti alle scuole nei comuni capoluogo di provincia. Ne emerge, anno dopo anno, una fotografia dettagliata e preziosa dello stato degli edifici scolastici nel nostro Paese, una mappa che racconta non solo la condizione fisica degli edifici, ma anche la qualità degli ambienti in cui bambinə e adolescenti crescono, apprendono, si relazionano.

Non si tratta semplicemente di numeri. Ecosistema Scuola è uno strumento che ci invita a leggere la scuola come luogo pubblico, come bene comune, come spazio che deve essere sicuro, inclusivo, sostenibile e capace di rispondere ai bisogni educativi di tuttə. Ogni scuola, infatti, è molto più di un edificio, è un ambiente che accoglie, educa, forma. Eppure, troppo spesso ci si dimentica che la qualità di questi spazi incide profondamente sul benessere di chi li vive ogni giorno.

La scuola, un bene comune

Il rapporto prende in esame aspetti fondamentali come la sicurezza strutturale, la presenza di certificazioni, la qualità dell’aria, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità per le persone con disabilità, e la disponibilità di servizi come mense, palestre, trasporti. La sua forza non risiede solo nella quantità di informazioni raccolte, ma nella possibilità di trasformare i dati in domande, le domande in percorsi didattici, e i percorsi in proposte concrete.

Per chi insegna, Ecosistema Scuola può diventare il punto di partenza per un lavoro educativo che coinvolge lə studentə in modo attivo e partecipativo. Non è necessario essere esperti di edilizia o statistica: basta voler guardare la propria scuola con occhi nuovi, e accompagnare lə ragazzə in un percorso di esplorazione, analisi e proposta. Si può partire da una semplice osservazione dell’edificio scolastico: quando è stato costruito? È accessibile a tuttə? Gli spazi sono adeguati alle attività che vi si svolgono? Da qui si può passare alla raccolta di dati, alla mappatura dei servizi presenti e assenti, all’ascolto delle opinioni di compagnə, docenti e famiglie. E infine, alla formulazione di proposte da presentare alla dirigenza scolastica o alle amministrazioni locali.

Questo tipo di attività non solo sviluppa competenze trasversali, ma stimola la cittadinanza attiva, il senso di responsabilità, la capacità di lavorare in gruppo e di comunicare in modo efficace. È un’occasione per intrecciare discipline diverse, come educazione civica, matematica, italiano, tecnologia, e per far sentire lə studentə protagonisti del cambiamento.

Tutti i rapporti sono consultabili sul sito legambientescuolaformazione.it, ma non è necessario partire da un’edizione specifica. Ciò che conta è cogliere lo sguardo che il rapporto propone, le domande che pone, e la possibilità di trasformare un documento nazionale in uno strumento locale, vivo e partecipato. Uno strumento per immaginare soluzioni concrete e migliorative, a beneficio di chi la scuola la vive ogni giorno e di chi, domani, potrebbe iniziare a viverla.

La situazione nazionale

Sul fronte dell’edilizia scolastica negli ultimi 25 anni la scuola italiana arranca. Non solo è fragile, ma continua a soffrire di forti disuguaglianze territoriali, con divari strutturali e funzionali che penalizzano soprattutto il Sud e le Isole. I fondi stanziati per la manutenzione, straordinaria e ordinaria, sono sempre pochi e frammentari e in alcuni casi diminuiscono.

Il report raccoglie i dati 2024 di 97 comuni capoluogo su 112 e che riguardano 7.063 edifici scolastici di loro competenza, tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel 2024 solo il 47% degli edifici dispone del certificato di agibilità, appena il 45% ha il collaudo statico, meno del 15% degli edifici in zona sismica è stato progettato o adeguato secondo la normativa antisismica, ancora il 54,8% degli edifici non ha beneficiato della verifica di vulnerabilità sismica. Preoccupa la sicurezza dei solai, il cui crollo rappresenta ancora oggi la principale causa di incidenti nelle scuole italiane. Solo il 31,2% degli edifici scolastici ha beneficiato di indagini diagnostiche sui solai negli ultimi cinque anni: il dato è leggermente più alto al Nord (32,0%) e al Sud (36,1%), ma scende al 33,9% nelle Isole e al 22,5% nel Centro. Gli interventi di messa in sicurezza dei solai sono stati ancora più limitati: solo il 10,9% degli edifici ne ha beneficiato a livello nazionale. Il Sud registra la percentuale più alta (17%), seguito dalle Isole (15,9%), mentre il Nord si ferma al 9,2% e il Centro al 7,7%. Per Legambiente si tratta di una grave carenza di prevenzione, senza contare che in seguito al tragico incidente di Rivoli, sono stati stanziati fondi specifici per incentivare le indagini diagnostiche sugli edifici scolastici.

La scuola pubblica italiana fatica, inoltre, anche sul fronte della sostenibilità e dei servizi. Gli interventi per l’efficientamento energetico riguardano solo il 16% degli edifici, e l’adozione di impianti da fonti rinnovabili è ancora troppo marginale (21%), con forti disparità tra le Isole, ferme al 10,8%, e il resto del Paese. Dati non buoni anche per i servizi scolastici: il tempo pieno è attivo nel 38% delle classi, ma solo nel 16,8% nelle Isole. Il servizio mensa è presente nel 73,7% degli edifici, ma scende al 38,8% nelle Isole. Le strutture sportive sono disponibili solo nel 50% delle scuole ma meno della metà è accessibile in orario extrascolastico nel Mezzogiorno.

La situazione in Friuli-Venezia Giulia

Ecosistema Scuola prende in considerazione i Comuni capoluoghi di provincia e gli edifici di loro competenza, quindi scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Non sono quindi oggetto di questa analisi le scuole secondarie di secondo grado, di competenza delle Provincie, né le scuole fuori dai Comuni capoluogo. Considerando le 4 città del Friuli Venezia Giulia, la popolazione scolastica considerata in questa indagine è di 26.852 persone, distribuita in un totale di 187 edifici.

Come premessa generale va segnalata la situazione di Trieste che ha compilato i moduli in modo molto parziale: presentando così pochi dati, questi non risultano significativi nella elaborazione generale, quindi la città di Trieste non rientra in questo quadro.

La rielaborazione dei dati raccolti in questa regione consente di evidenziare diverse informazioni, alcune positive e altre meno. Qui di seguito si evidenziano quelle che si discostano maggiormente dal dato nazionale.

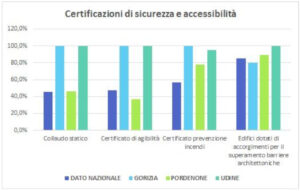

Certificazioni – Considerando le 3 città di Gorizia, Pordenone e Udine, è buona la situazione generale delle certificazioni di sicurezza (collaudo statico, agibilità e prevenzione incendi), presenti in oltre l’80% degli edifici, a fronte di un dato nazionale che non arriva al 50%.

Adeguamento sismico – Tra le città in zona sismica 2, solo Gorizia e Udine dichiarano di aver realizzato interventi negli ultimi 5 anni, per il 17% degli edifici, contro il 3,2% della media nazionale. Pordenone, anch’essa in zona 2, ha realizzato la verifica sulla vulnerabilità sismica sul 100% degli edifici. La sola Trieste si trova in zona sismica 3, ma non risultano certificazioni.

Efficientamento energetico – Gorizia, Pordenone e Udine le città che dichiarano di aver realizzato interventi di efficientamento su 50,5% degli edifici, contro il 15,9% del dato nazionale

Energie rinnovabili – In questi stessi comuni il 52,6% degli edifici vedono la presenza di impianti ad energia rinnovabile, contro il 21,3% nazionale. Nel dettaglio, il 25,5% degli edifici ha impianti solari termici, mentre i fotovoltaici sono presenti sui tetti dell’82,4% degli edifici.

Mobilità casa scuola: Gorizia e Udine dichiarano di non avere per nessun edificio il servizio di scuolabus, mentre a Pordenone ne beneficiano 14 edifici su 27. Il servizio di pedibus è presente a Gorizia e Pordenone, in particolare Gorizia l’ha attivato in 2 scuole con 46 bambini, mentre Pordenone in 11 scuole con 436 bambini. In entrambe le città i servizi sono gestiti da volontari. Udine non ha attivato nessun servizio di pedibus.

Sicurezza nelle zone antistanti gli edifici scolastici – Non buona la situazione di Gorizia dove, su un totale di 25 scuole, nessuna di queste si trova in una Zona 30 e nemmeno in strade scolastiche (vale a dire strade pedonali anche solo temporanee). Migliore la situazione delle altre due città prese in considerazione: Pordenone su 27 edifici totali ha 13 edifici in Zona 30 e 3 edifici in strade scolastiche; Udine su 45 edifici totali ne ha 11 in Zona 30 e 3 strade scolastiche.

Mense scolastiche – Molto buona la situazione delle mense scolastiche: sono presenti nel 93% degli edifici, considerando in questo caso le 4 città, rispetto al 73,7% del dato nazionale. Si rileva però che in nessuno di questi Comuni viene previsto il recupero del cibo non somministrato a favore di organizzazioni no profit.

Rischio amianto – Gorizia, Pordenone e Udine dichiarano di aver effettuato monitoraggi sulla presenza di amianto negli edifici scolastici; Udine ha bonificato tutti gli edifici, mentre Gorizia dichiara di averne ancora 3 con presenza di amianto e Pordenone ancora 5.

Una buona pratica – Pordenone è l’unico comune ad aver costruito 2 scuole nuove negli ultimi 5 anni. In particolare si segnala la nuova scuola secondaria di I° Giuseppe Lozer, una scuola sismicamente sicura, a impatto energetico bassissimo, accessibile a persone disabili, è dotata di spazi ampi e confortevoli per il benessere di ragazze, ragazzi e insegnanti.